La marca del violinista

Caminos

Laia se anudó la bufanda con destreza, al ajustarla un escalofrío familiar partió del hombro hacia la mandíbula…

Laia se anudó la bufanda con destreza, al ajustarla un escalofrío familiar partió del hombro hacia la mandíbula. Abrigo largo, melena recogida y reluciente, sus botas marciales hicieron crujir la madera antes de moverse. Un titubeo minúsculo en su cadera: el recuerdo llamando a la puerta.

Cogió el gorro negro que hacía equilibrios en la esquina del taquillón, con la otra mano levantó el estuche del violín y se puso a caminar sin pasar sus ojos grises por el espejo. Un día esos ojos fueron verdes y Laia pudo ver a través de ellos cómo el mundo gravitaba alrededor de la belleza, el poder y el deseo.

Su cuerpo creció del mismo modo que una planta surge en el trópico, espigándose invisible, como si tuviese prisa por dar su fruto y así perpetuarse. La piel trigueña era motivo de discusiones desenfadadas entre su familia para desentrañar en su ascendencia algún parecido plausible.

La nota discordante en ese vestido natural eran sus ojos -no por el tono esmeralda, que hacía un contraste hipnótico en su cara- sino por la expresión que transmitía frente a su frente ancha y limpia: el trópico se había olvidado de coronar su obra y un espíritu nórdico casi se palpaba en la expresión sensible, reflexiva, con un tinte de triste estoicismo por la condena de estar viva.

Sostener su latido era sencillo, su planta de atleta eslava le regalaba desenvoltura para moverse y posar su cuerpo de modo ligero y poderoso. Cualquiera se hubiese cambiado por ella sin pensárselo. Lo que no era tan sencillo como se podía suponer era añadir su nota a la sinfonía humana que le rodeaba.

De niña todo eran halagos, atenciones especiales, la gente se aproximaba intuitivamente: la gracia se había encarnado y todos querían estar cerca. La adolescencia despertó su conciencia, los hombres -jóvenes y maduros– la miraban sin mirarla y se aproximaban con voces cautas, temerosas de que se alejara prematuramente y no poder seguir disfrutando de su presencia. Empezó a calibrar el poder que esto le otorgaba y lo manejó como si fuese un juego. Mostrar sus manos, abandonarlas con un gesto. Exhibir sus pies de piel lisa e irradiante, sus labios entregados al acercar una copa, sus dientes al atacar una fruta, todo suponía un imán irrenunciable; regalar una sonrisa, un puñal fervoroso para el corazón del prójimo.

Apenas estaba sola, el tiempo pasaba demasiado despacio y le parecía estar desperdiciando su talento al no poder contrastarlo con nadie, al no verse en el espejo de la admiración ajena y sentir que tenía un don que parecía hacerla distinta.

La música era parte de la familia y de la sociedad, se acostumbraba desde varias generaciones atrás a introducir a los niños y niñas a la relación con algún instrumento, aunque por lo general el violín era la primera opción de los varones y el piano de las féminas. Laia siguió la tradición y sus manos largas y seguras pulsaron las teclas durante años como una rutina que se debía cumplimentar con pulcritud. Durante ese aprendizaje no se esforzó por salirse del guión marcado por los ejercicios habituales para su edad, y la adquisición de un repertorio que sin ser extenso recogiera las piezas más aceptadas por la tradición y el oído popular. Asimiló la música y su lenguaje sin implicar su espíritu en ese proceso, no llegó a atisbar un sentido “real” a esa destreza sin sentimiento.

Un día llegó el amor, o al menos eso pensó Laia al notar como su vida se agitaba brutalmente por la aparición de un hombre que llegó a ocuparlo todo, el día y la noche, la presencia y la ausencia, el cuerpo y la mente, el frenesí y la ceguera.

Era fuerte y esbelto, algo mayor que ella pero bien mantenido, manos cuidadas, caderas estrechas, cuello robusto, un alter ego masculino para Laia. Hasta su nombre sonaba poderoso y seductor, Norman. Llegó, al igual que el resto para ver, oler, rozar la belleza de aquella joven y aprovechó su oportunidad. El pestañeo de un encuentro dónde se dirimen los frágiles primeros pasos de una aproximación.

Se mostró seguro, interesado pero sin entregarse, autosuficiente pero sobre todo supo abrirle la puerta a un mundo nuevo para ella al saber hablarle de amor, saber leer sus ojos, al saber tocarla y abrir las llaves del deseo.

Con una diferencia notable, para él no era la primera vez ni la segunda, lo cual no fue óbice para que se diera una maravillosa entrega por su parte. El cortejo y el progresivo acercamiento estuvieron llenos de poesía y de pureza en el juego de dos animales hermosos que se ofrecen a la dulzura y a la pasión. Fueron meses intensos de atenciones e ilusión hasta que Norman comenzó a priorizar su placer por encima de todas las cosas. Se fueron suprimiendo los prolegómenos, las palabras, las citas en lugares románticos. El sexo y sus variantes más refinadas se fueron ensanchando, arrasando fronteras. Laia embarcada en esa espiral se regalaba como si aquella aventura por los senderos de la sangre no fuese a terminar nunca.

Pero terminó.

Norman la buscó menos, su mente hambrienta de nuevos estímulos no tenía réplica en aquella joven sin su experiencia y formación. Ella se lo dijo un día, y él le respondió con calculada y concisa frialdad. No eres mi vida, ni puedes pretender serlo. Serás si quieres una parte de ella ¿para darte placer cuando te apetezca? Sus ojos se clavaron en él y Norman sin alterarse le devolvió la mirada a modo de respuesta inexorable. No era la primera vez, quizá tampoco la segunda. No se volvieron a ver.

Laia, decepcionada, se sumió en un torbellino de sensaciones confusas. Dejó de dormir y después durmió días enteros, dejo de comer y después comió con desorden y ansiedad, dejó de pensar y pensó mil veces en lo mismo. Las mismas imágenes volvían a incendiar su cuerpo mientras el rejón del dolor seguía horadando el mismo cáncer.

Sus padres conscientes del fondo de la decepción la protegieron hasta donde podían, sabiendo que la inocencia se cría en cada uno para matarla un día sin más. Se rehízo pronto, “la elegida”-su sobrenombre de adolescente- se refugió en los paseos con la familia, en el estudio y en la lectura. Procuraba vestirse de manera más neutra y su trato se hizo más distante. Una de esas tardes que releía un clásico del maestro Flaubert, escuchó el violín. Su hermano menor practicaba en el aula de música. Entró en la pieza y se sentó esperando que terminara su sesión. Le hizo un gesto al profesor para hablar con él, quería comenzar el estudio del violín. Se lo planteó con seguridad, deseaba dominar el instrumento, el músico le reconvino acerca de esa decisión: el piano era más apropiado para ella por su condición femenina. Laia zanjó la discusión marcándole el horario a partir del día siguiente. Se dedicaría de manera sistemática e intensiva. El maestro esbozó una sonrisa sintiéndose halagado en cierto modo por ser objeto de requerimiento por parte de aquella joven. Esta le respondió con una mirada glacial y un hasta mañana inapelable.

Pasados unos meses ingresó en un conservatorio, se aplicaba con gran constancia para poder descollar en un grupo formado casi en su totalidad por hombres. Pese a su manera de vestir –cada vez más hosca y sobria- seguía atrayendo la atención de la gente y este nuevo entorno no era la excepción. Su cuello castigado por el constante contacto con el instrumento era orgullosamente exhibido por la violinista. Era una marca para repeler de algún modo la lluvia de miradas de la que seguía siendo víctima por su continente. En ocasiones -sintiéndose objetivo de varios pares de ojos explorándola- buscaba el perfil izquierdo para desinflar ese impulso voyeur y sus consecuencias inmediatas. Qué pena comentaban los observadores, qué desperdició para el conjunto, con ese natural…

La familia procuraba cuidarle aquella llaga mil veces curada y retomada, pero el único remedio, si es que lo había todavía para aquel estigma indeleble, era el descanso y la violinista no estaba dispuesta a ello. Laia se anudó la bufanda sin verse en el espejo, cogió el sombrero y el estuche con el violín y caminó hacia su primer concierto como solista.

Salió a escena. De negro impoluto, el vestido caía hasta el suelo con una parquedad aérea, rotunda. Cogió el instrumento y ocultó su cuello hollando de nuevo aquella muesca de su obstinada voluntad. Madera, tejido, dolor. Tras los primeros compases y una vez superado el nerviosismo inicial su cuerpo se soltó acompañando la melodía, disfrutaba. Al alzar la vista se percató aterrada, aquella gente, aquellos ojos…su expresión…no estaban escuchando su música, eran, una vez más al igual que ella, cautivos de la naturaleza.

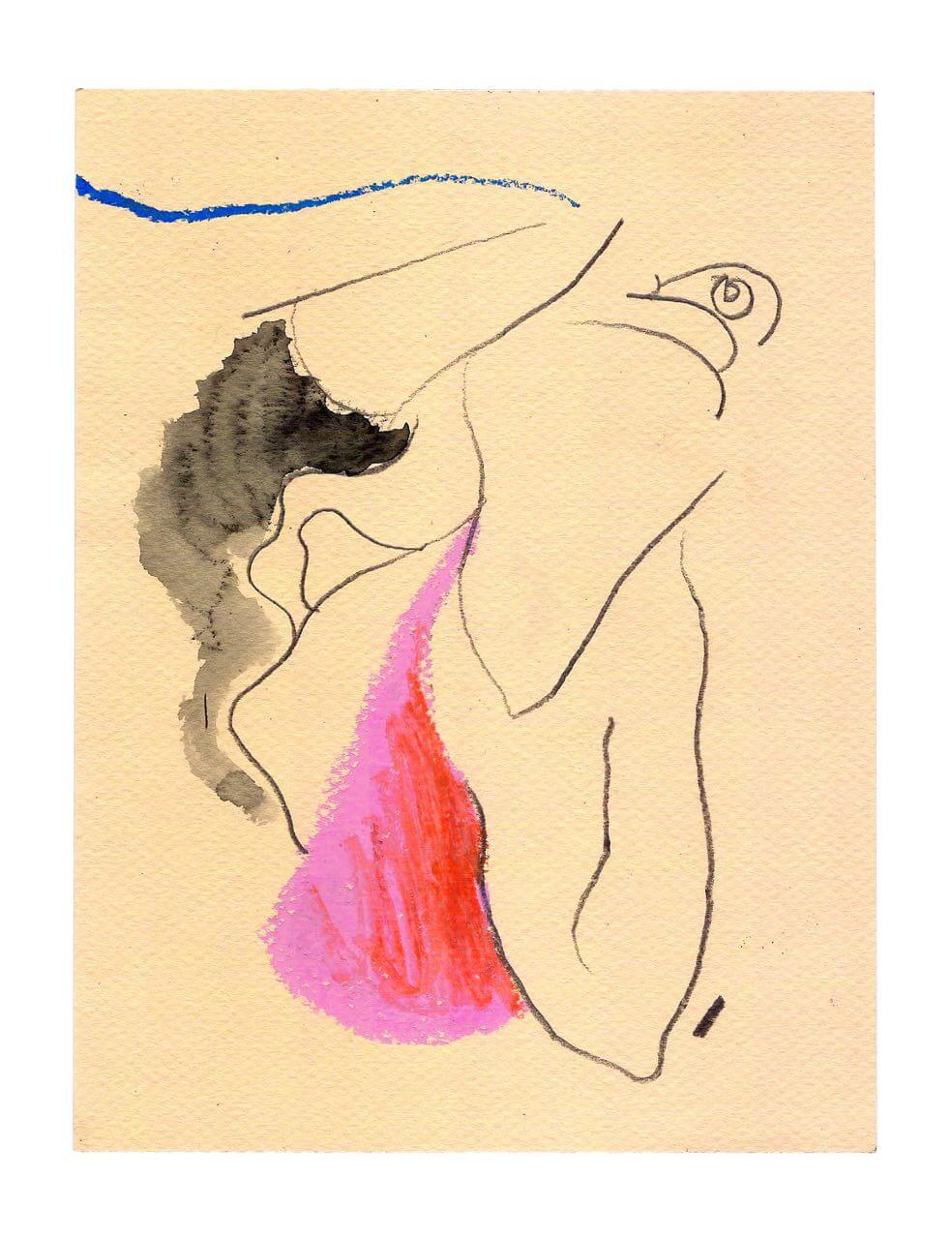

Imágenes creadas por Francisco Erazo

Querido Paris, fuente de inspiración!!!! Uno de mis preferidos… Lo leo y lo releo… Espectacular Kiko

Encantados de nuevo de que te guste… Muchas gracias!